「 伝える 」から「 伝わる 」へ―小中学生向けて伝える力を育むプレゼン研修を神戸大学で実施

こんにちはワン!MOVED編集部だワン!

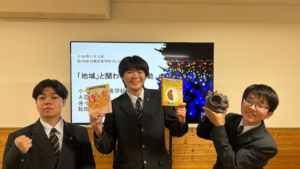

2025年1月13日、「 神戸みらい博士育成道場 」のセッションとしてプレゼンテーション実習が神戸大学で開催されました。

本研修は、12月26日に行われた「 第二段階育成プログラム 」の研究発表をおこなった小学校6年生~中学校2年生の受講生が参加し、実践的なスキルを身につける機会となりました。

講師は弊社渋谷が担当し、プレゼンの基本から応用までを指導、相手の心を動かすプレゼンについて説明した後、実際のプレゼン内容のフィードバックをおこないました。

神戸みらい博士育成道場とは?

「 神戸みらい博士育成道場 」は、科学技術イノベーションを牽引する傑出した人材の育成に向けて神戸大学が実施する教育プログラムです。

小中学生を対象に、「 未来を描く力 」「 未来を切り拓く力 」を持った未来の科学者やアントレプレナーを育成するプログラムです。

第二段階育成プログラムでは、専門知識を有する研究者、大学院生らと協働した探究活動等を通じ、基礎知識の展開力や論理的思考力・表現力をもつ人材育成を行います。

研修概要

- 開催日: 2025年1月13日(14:00〜16:00)

- 会場: 神戸大学 六甲台第2キャンパス V.School Vルーム

- 研修内容: 相手に伝わり心動かすプレゼンテーションについて

- 受講者: 小学校6年生~中学校2年生9名

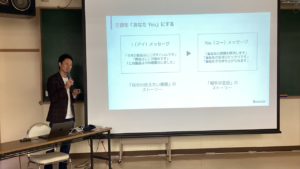

初めの1時間は渋谷から、相手の行動を促すためのプレゼンに必要な知識について講義を行い、質疑応答で受講生の疑問に答えました。

後半の1時間は、「 サイエンスフェア in 兵庫(2025年1月26日) 」でポスター発表する4名の受講生が各自のポスターを使ってプレゼンを行い、直接プレゼンの指導を行いました。

前半:プレゼン講義の内容

受講生に向けた「 相手に伝わり心動かすプレゼンテーション 」の講義のポイントを少しだけご紹介するワン!

1. プレゼンの目的

- 説明は理解してもらうことがゴール

- プレゼンは行動を促すことがゴール

2. 伝わるプレゼンの基本

- プレゼンは「 贈り物 」なので相手にどう価値を届けるかが大切

- 「 あなたに役立つ 」内容を意識して聞き手目線で話す

- ストーリー構成 は A(現状) → Change(変化) → B(理想の未来)

3. 話し方のコツ

- アイコンタクトを取って聞き手を巻き込む

- 冗長な表現を避けて短く区切って話す

- 抑揚をつけて感情を込めて話す

4. スライド作りのコツ

- 情報を詰め込みすぎずシンプルに

- 色は3色以内:黒+メイン+アクセント

- 条件などの区別のため意味のあるカラーリングであれば多色も許容

- 文字ばかりにならないよう図やアイコンを活用

5. プレゼンを楽しむ

- 緊張は「 相手目線 」で考えれば軽減する

- 聞き手が「 どう感じるか 」を意識

質疑応答の内容

原稿なしで話すと、言葉が詰まったり、話が長くなったりしてしまいます。

どうすれば簡潔に話せますか?

原稿があるから話が短くなるわけではなく、伝えたい内容を自分の言葉で話せるかが大事です。 練習することで、何も見なくても話せるようになりますよ。相手に分かりやすく話すことを意識してみてください。話が長くなったら、一旦間を作って止めるのもよいですよ。

人の目を見て話すと緊張します。また、緊張すると話すスピードが速くなり、自分でも聞き取れなくなるのですが、ゆっくり話せるようになる練習方法はありますか?

最初は無理に目を見なくても大丈夫です。なんとなく全体を見渡せばOK。

話すスピードは相手の反応を見ながら調整しています。聞き手が理解しやすそうならそのまま、少し困っていそうなら意識的にゆっくり話すような感じです。早口が悪いわけではありませんが、『 長く話しすぎる 』ことが問題となります。早口でも区切って話すことで、聞き手が理解しやすくなります。

後半:プレゼン指導

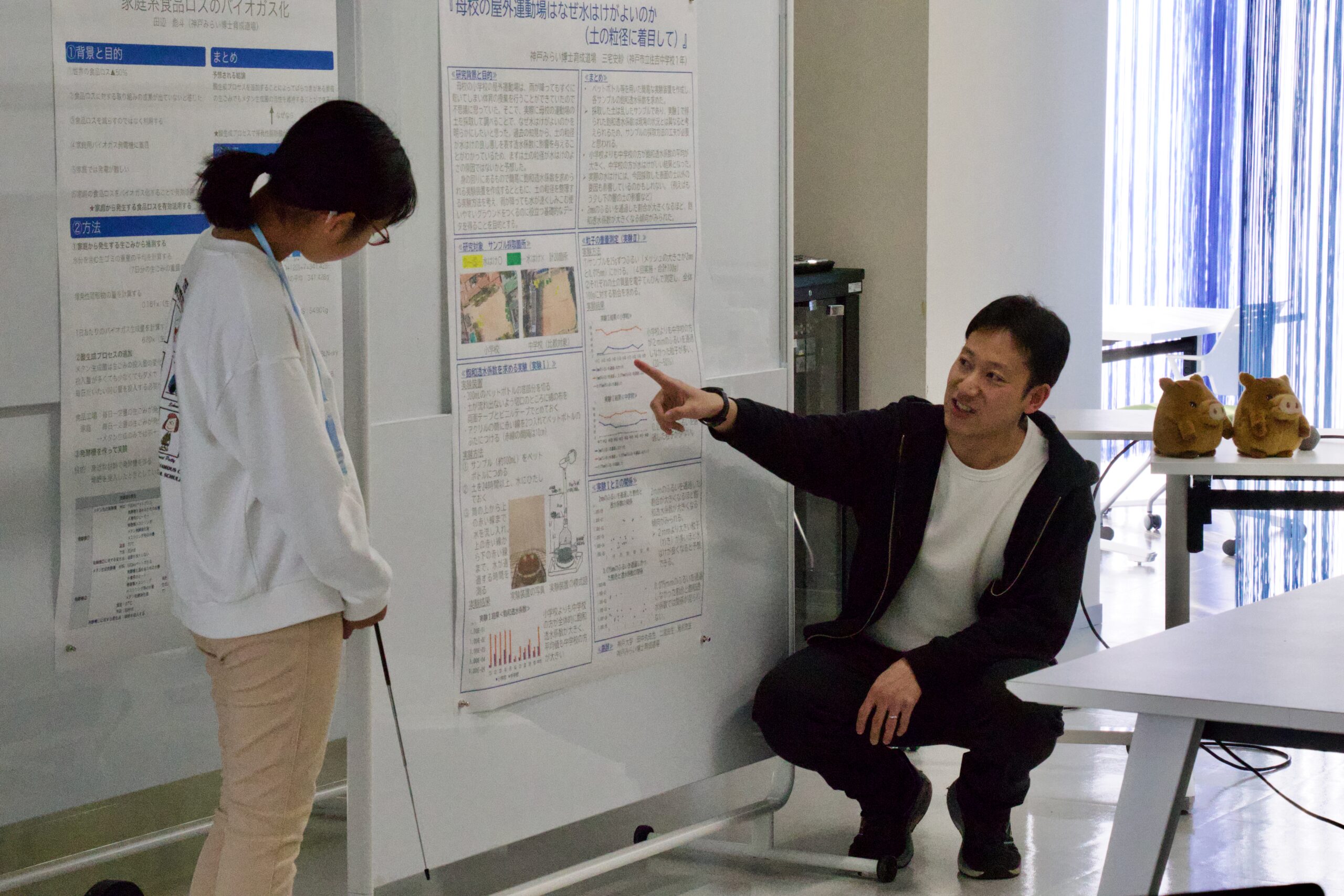

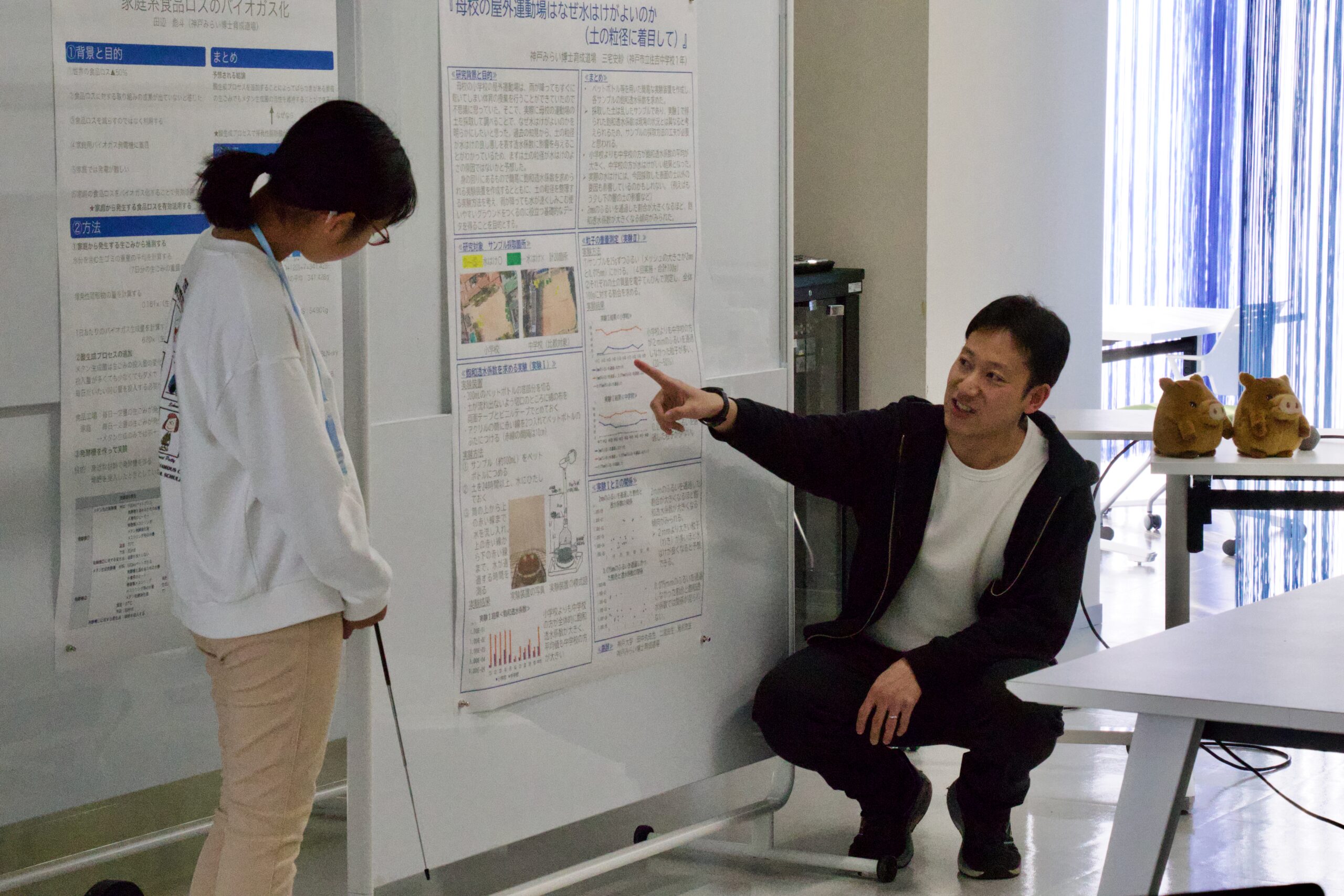

後半は受講生が本番を想定した最大5分間のプレゼンテーションを行い、講師渋谷から個別にフィードバックを行いました。

受講生同士でも意見が飛び交って、発表者が気づいていなかった視点からの意見ももらえたようだワン!

プレゼン指導の内容

資料のデザインや話し方、準備・練習のポイントについて具体的な指導が行われました。

資料作成

- 視覚的に伝わりやすくするためにイラストや写真を活用し、データのばらつきを強調するために折れ線グラフを追加する。

- ポスターのテーマカラーを統一し、口頭で説明できる部分は資料に書かないことで、聞き手の理解をサポートする。

話し方

- 文を短く区切ることで要点を明確にし、聴衆の関心を引くための問いかけを取り入れる

- 適切な話すスピードや目線の使い方

- 指し棒を活用した視線誘導のテクニック

プレゼンの準備

- 原稿を見ずに話す練習を行い、発表の流れを意識することでスムーズな進行を目指す

- 常に「誰に・何を伝えるか」を意識し、聴衆に響くプレゼンを構成する

受講生の声

箇条書きを図形にして横に並べたらあまり脳をつかわずに見ることができることや、座布団※など、よく使われているが気づけていなかった工夫や見やすくなる方法を教えてくれました。このようにスライド作りで「まだなんかわかりづらいなー」という問題を解消してくれるとてもわかりやすく勉強になる会でした。」

※写真の上にテキストを重ねて配置するときに、そのままだとテキストが見えにくくなります。そこで写真とテキストの間に半透明の図形を入れると、テキストが見えやすくなります。その図形のことを座布団と呼ぶことがあるという話をしました。

文字の量や⾊の使い方、量などが相⼿に伝わり⾏動してもらえるプレゼンテーションを作るポイントだということがわかったし、自分が発表内容をどれくらい理解しているか、何を伝えたいかの芯を持てているかもプレゼンテーションを作る上で大切なことだと気づくことができた。

私は、1月26日のサイエンスフェアで発表をします。そのために作ったポスターで発表練習をしたときに、やっぱりポスターの文字を多くしてしまい、その方を見ながら話してしまうことがよくありました。そこで、渋谷さんの話を聞いて思ったことは、私はよく箇条書きにすることが多いけれど、一つずつ四角などで囲んだら、より見やすくなることが分かったので実際にポスターを手直しするときにやってみようと思います。貴重な機会にプレゼンの方法を分かりやすく教えていただきありがとうございました。

先生からのコメント

研修前、受講生は「 自分の探究活動をどう伝えればよいか 」と悩んでいました。ちょうど「プレゼンスキルを身につけたい」と思うタイミングで本研修を受講できたことは、学びを深める貴重な機会となり、心より感謝申し上げます。

しかし、本研修では「 情報を伝えることがプレゼンではない 」「 プレゼンの主役は相手 」「 聞き手にとって必要な情報を届け、行動につなげてもらうことが大切 」といった視点を学びました。その結果、受講生はポスター発表のレイアウトや説明の順番など、自ら改善点を見つけることができたように感じます。

探究活動を自己満足で終わらせず、より多くの人に伝えるためにも、本研修のようなプレゼン指導の重要性を改めて実感しました。

10年以上前に受講したビジネスプレゼンの講習を思い出しながら、今回の研修に参加しました。受講生の対象が小学生・中学生だったため、いつもとは異なる視点での指導となりましたが、興味や関心を引き出す実習が効果的で、有意義なトレーニングになったと感じます。

ポスターを作成し、その後にトレーニングを受けた」という流れが重要で、制作過程での迷いや疑問を持った状態で実習を受けることで、「 ここが知りたかった!」と納得感が生まれたのだと思います。私自身も、大学の授業に取り入れてみたいと考えました。

今後の課題としては、ビジネスの企画提案と学術的なプレゼンの違いを意識したトレーニングが挙げられます。ビジネスでは短時間で相手に伝わることが重視され、詳細は後回しになりますが、学術的なプレゼンでは結果と議論が中心になります。例えば、以前、博物館実習を受けた院生が修論発表のスライドを作成した際、非常に分かりやすい内容でしたが、肝心の研究結果が示されていませんでした。

プレゼンにおいて重要なのは、「 誰に何を伝えるのか 」を明確にし、見やすさと内容のバランスを取ることだと改めて実感しました。

伝える力から伝わる力へ – 研修の成果と実践への一歩

プレゼンテーション実習では、受講生が本番を想定し、実践的なプレゼンスキルを磨く機会となりました。

前半の講義では「 伝える 」だけでなく「 伝わる 」プレゼンを目指すための話し方や資料作成のポイントを学び、後半の実習では受講生が実際に発表を行い、講師からのフィードバックを受けながら改善を重ねました。

今後、サイエンスフェアなどの発表を通じて、学んだことを実践しながら、より伝わるプレゼンを目指していくことでしょう。

MOVEDでは、今回のようなプレゼン研修をはじめ、個々の課題に応じた実践的なトレーニングを提供しています。

プレゼン指導にご興味のある方は、ぜひMOVEDへお問い合わせください。