kintone導入のポイントをお話してきましたin大阪産業大学

2023年5月24日に、大阪産業大学にて、MOVEDメンバーが「 kintone導入のポイント 」について講義をしてきました。

MOVEDから2名が学生さんの前でお話をさせていただきました。

参加レポートを公開します!

講師>岡﨑光輝

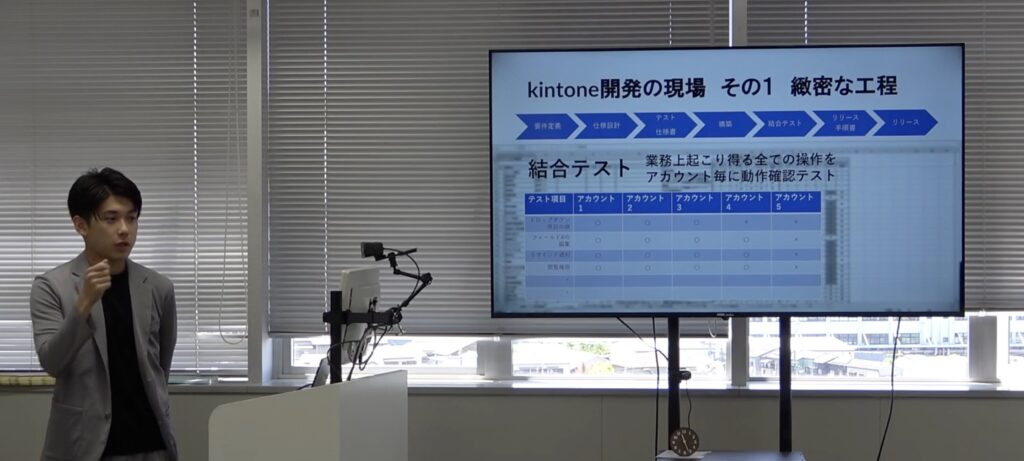

「 kintone開発の現場 」

個人事業で経験した例をいくつか紹介したいのですが、一つ目が「 緻密な工程がある 」現場。

工程をできる限り細分化して、それぞれの工程をかなり明確に資料を作って進めていくプロジェクトでした。

規模は、全国100店舗を抱えるくらいのシステム構築です。

このプロジェクト、かなり手順が多いので、大変ではありましたが、リリース後の運用が安定し、エラーが起こってシステムが止まってしまうなどの事が発生しませんでした。

それが最大のメリットです。

その中で「 WBS:作業分解構成図 」というプロジェクト全体を日付ごとにいつまでに何をやるということを細分化し、管理するものなのですが、これを元に各作業をチームで進めて、見通しを持ったプロジェクト進行が可能になり、想定される障壁も事前に対策を立てることができます。

2つ目が「 伴走支援 」。

計画、構築、運用、評価のサイクルを回していくと思うのですが、このサイクルのスピードが早いのがkintoneですね。

kintoneはシステムの基盤が存在していて、データベースがドラッグアンドドロップで完結するノーコードツールゆえの優秀さが光ります。

運用しながら軌道修正できるのがkintoneなので、実際に使う人、見る人、管理する人、それぞれの現場の人の声を聞くことが重要です。

そのステークホールダー全てが使いやすいシステムを目指すことで、ノーコードを使うメリットを最大限に生かす事ができると私は思います。

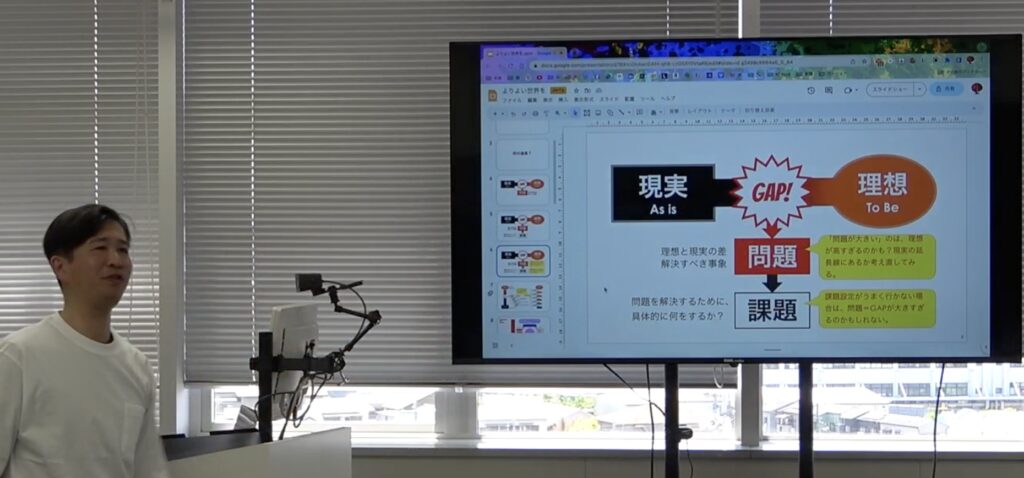

「 理想と現実のギャップ 」

私が建築設備会社に入社した際に、もっと世の中はうまくできているんだろうなと思っていました。(笑)

PCもあるし、システムの連携もかなり充実しているのかなと思ったのですが、実際はかなり異なっていて。

100人分の日報を、事務の方が1日ずーっとPCで入力している。というのを目の当たりにしました。週間でいうと15時間以上。。

この状態が私には異常に感じ、kintoneを導入し、この日報記入に関して週間0.5時間程度に軽減しました。

この事務員さんのお仕事を奪ってしまったわけですが、、(笑)

社員全員が、本来の仕事に集中できる環境を作る事ができるわけですね。

働いてみて気づいたことも多々あって、いい現実も辛い現実もあります。

学生の皆さんに伝えたいこととしては、下記の通りです。下記を繰り返せば繰り返すほど、理想は高くなります。

その理想と現実を埋めるためにうまくシステムが構築できると良いのではないでしょうか。

・自分の中で理想のシステムや、プログラムを考えて検証する

・実際利用した人の声を聞いて、目的を達成できているか確かめる

・もともとの目的がどのようなものであったか振り返る

「 エンジニアとプログラマ 」

今あなたは「 エンジニア 」ですか?「 プログラマ 」ですか?

エンジニアリング思考と言って、理解、分解、構築の要素で成り立つものがエンジニアと定義しているのですが、

要件把握能力や課題解決力=エンジニア

kintoneの操作=一般IT経験

Java Scriptのカスタマイズ=プログラマ

に分けられると思っています。

あくまで、プログラマは目的に対するスキルでしかないので、ぜひ、技術だけではない課題解決力も高めてエンジニアになってほしいと思っています。

例えば、お客様が困っていることはどのプロセスで発生しているのか。

そのプロセスは何が原因でどう代替えできるか。

代替え後のプロセスは全体でどうなるのかなどを意識していけると自然と課題解決力も高まりますね。

講師>小林信也

「 システムとは何か 」

システムって何の道具だと思いますか?

システムに限らずですが、全ては理想と現実のギャップを埋めるために存在していて、全ての道具やサービスは、理想と現実のギャップを埋めるために存在します。

みなさん、コンビニでおにぎりなどを購入しますよね。

空腹を感じているから、その解決手段として、おにぎりを買い、食べるんですよね。

この状態の理想は、満腹な状態。ここに向かうために食しますよね。

この思考がシステム開発には何よりも重要です。

理想の状態によって、現状が同じ状態でも、問題の大きさや種類が変わってきます。

その状況に最適なものを渡してあげないとあまり役に立たないわけです。

作っている側と使う側の理想は全く違うということは頭に入れないといけません。

課題は、問題を解決するために具体的に何をするかということです。

解決できるツールがうまく見出せない場合は、問題設定が間違っているか問題が大きすぎるかもしれません。

例えば、世界平和を願う人がいるとしたら何をしますか?

あまりパッと手段が思いつかなかったのではないでしょうか?

それは、現実と理想のギャップが大きすぎるので、ブレイクダウンしてあげる必要があって。

課題における対策と機能を考えた時に、小設定してあげる必要があります。

細かく工程を確認、事象をよく確認し、それぞれに手段を与えてあげて、最終的に大きな問題を解決していくような。

それぞれの工程で、どのような人が使うのかっていうシーンが思い浮かべられないとそこに対して適切な解を出せないですね。

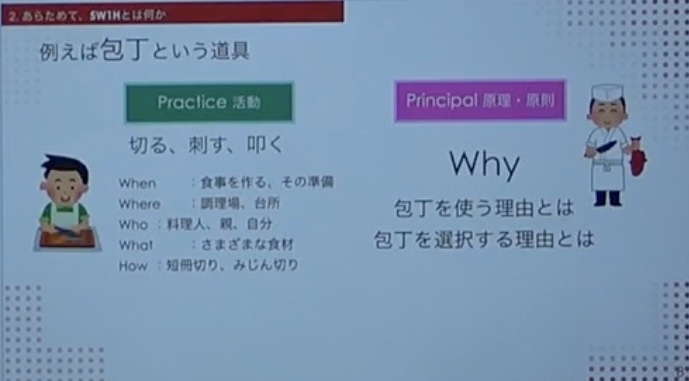

改めて、5W1Hとは何か

5W1Hを分解して、収束させていくと、practice(活動)とprincipal(原理・原則)に分けられます。

例えば、包丁。

practice(活動)→TO DO principal(原理・原則)→TO BE で分けられています。

技術者にありがちなのは、機能的な話をしがちなんです。

そうなると、機能的なものだけのお話だと、後が全部おざなりになってしまいます。。

下記の図で、技術・機能のレイヤーって最下層ですよね。

ここを話す人が多いですが、実は上のレイヤーの目的が大切です。

理想に近い目的がずれてくると作るものが変わってきますよね。

一番重要なのは、なぜそのシステムを使うのか、どういう問題を解決したいからシステムを開発して欲しいのかの目線合わせをしっかりしておくことが重要だと思っています。

大阪産業大学の学生さんたちの熱心に耳を傾けてメモを取る姿にkintoneを扱う仲間として嬉しくなりました。

社会に出る上で大切な観点や覚えておいてほしいことなどたくさんお話しさせていただきましたが、皆さんの将来の一助となれば幸いです。

貴重な機会をいただきありがとうございました。